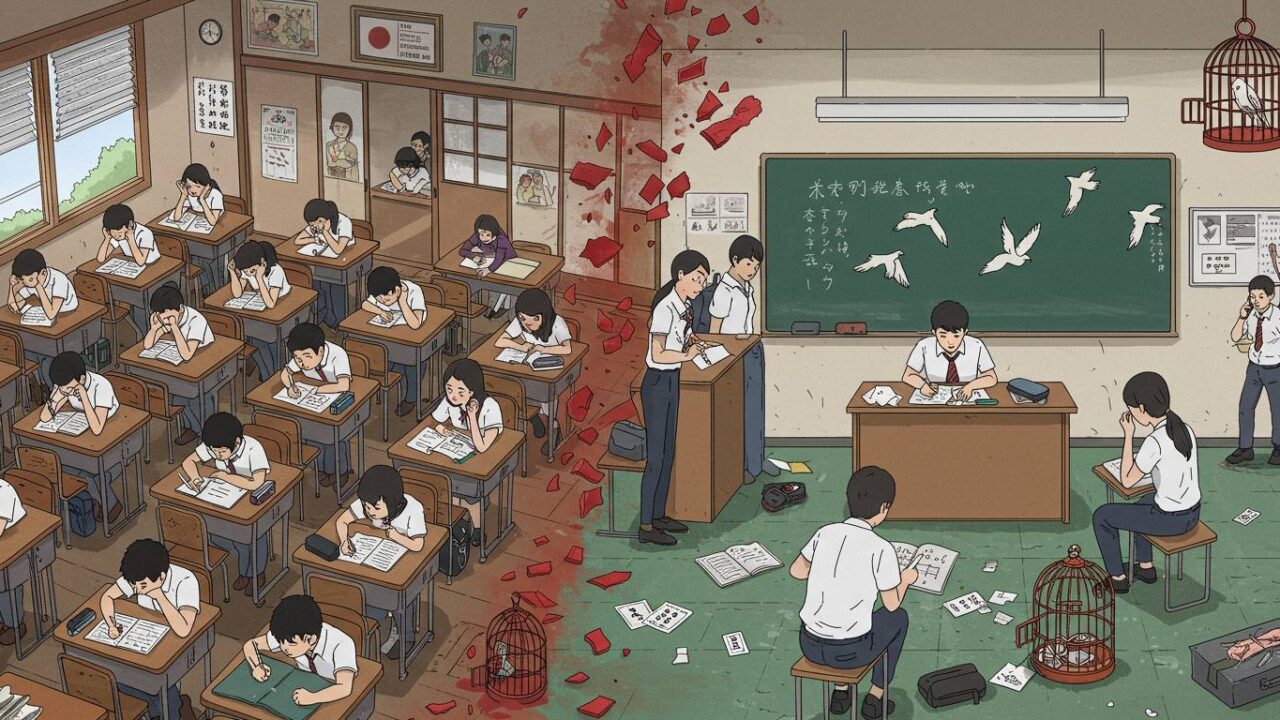

皆さん、日本の教育システムについて疑問に思ったことはありませんか?「失敗は許されない」「正解は一つ」という固定観念が、私たち日本人の創造性やイノベーション能力を知らず知らずのうちに制限しているかもしれません。

イギリスの著名なジャーナリスト・マシュー・サイドは、その著書「失敗の本質」で、失敗こそが成長と革新の源泉であると説いています。しかし日本の教育現場では、この「失敗から学ぶ」という重要な視点が致命的に欠けているのではないでしょうか。

本記事では、サイドの理論を基に、日本教育システムの問題点を徹底分析し、子どもたちの創造性と学習意欲を最大限に引き出す具体的な改善策を提案します。教育関係者はもちろん、お子さんの将来を真剣に考えるすべての保護者の方々にとって、目から鱗の内容となるでしょう。

失敗を恐れずに挑戦できる環境づくりこそが、次世代を担う子どもたちの可能性を広げる鍵となります。日本の教育を変革するためのヒントを、ぜひこの記事から見つけてください。

目次

1. 「失敗を恐れる国」日本の教育がイノベーションを阻む理由〜マシュー・サイドの理論が示す打開策

日本の教育現場で「失敗は許されない」という空気感を感じたことはないだろうか。テスト一つをとっても100点を目指し、減点法で評価される。この「完璧主義」と「失敗回避」の文化が、イノベーション創出の大きな妨げとなっている。イギリスのジャーナリスト、マシュー・サイドの著書「失敗のパラドックス」では、失敗をどう扱うかが国や組織の創造性と競争力を左右すると指摘している。

サイドの理論によれば、トップパフォーマーたちは失敗を学びのプロセスと捉え、むしろ積極的に失敗から教訓を引き出している。対照的に、日本の教育システムでは「正解」を効率よく導き出すことが重視され、試行錯誤のプロセスそのものに価値を見出す視点が欠けている。

例えば、アメリカのシリコンバレーでは「フェイル・ファスト」(早く失敗せよ)という考え方が浸透している。一方、日本では「完璧な計画を立て、ミスなく実行する」ことが美徳とされる。この違いが、スタートアップ企業の数や革新的ビジネスの創出に大きな差をもたらしていることは否めない。

特に問題なのは、失敗への恐れが「挑戦しない」選択に繋がることだ。進学校では「確実に点数が取れる問題だけを解く」戦略が奨励され、難問に挑戦して失敗するより、無難な選択で確実に結果を出すことが評価される。しかし、グローバル社会で求められるのは、未知の問題に立ち向かう勇気と、失敗から立ち直る回復力である。

この状況を変えるには、教育現場から「失敗のリフレーミング」が必要だ。失敗を「能力不足の証明」ではなく「学習過程の一部」として捉え直す文化の醸成が急務である。具体的には、プロジェクトベースの学習で「うまくいかなかった点」を振り返り、次への改善策を考えさせる評価方法の導入が効果的だ。

さらに、企業と学校の連携によって「実社会の失敗事例」から学ぶ機会を設けることも重要だ。トヨタ自動車の改善活動や村田製作所の研究開発プロセスなど、日本企業の中にも「建設的失敗」の文化を持つ例は存在する。

マシュー・サイドが示唆するように、失敗を恐れる文化から「失敗から学ぶ文化」への転換こそが、日本の教育とイノベーション力を再生させる鍵となるだろう。

2. 学校では教えてくれない「正しい失敗の仕方」〜マシュー・サイド理論から考える日本教育の処方箋

「失敗は成功のもと」とよく言われますが、日本の教育現場ではこの格言が本当に実践されているでしょうか。マシュー・サイドは著書『成長マインドセット』で、失敗を恐れる文化が創造性や成長を阻害すると指摘しています。

日本の学校教育では、正解を素早く出すことが評価される一方、失敗はマイナス評価の対象となりがちです。模範解答からのズレは減点され、試行錯誤の過程はほとんど評価されません。このシステムが「失敗回避思考」を生み出し、多くの子どもたちが挑戦を避けるようになっています。

サイドの理論によれば、真の成長は「閉じたループ」から「開いたループ」への転換にあります。閉じたループとは、既存の知識を再生産するだけの学習スタイル。対して開いたループは、失敗から学び、新たな可能性を探る思考法です。

具体的な改善策として、まず評価システムの変革が必要です。結果だけでなく、試行錯誤のプロセスを評価する仕組みを導入すべきです。例えば、米国のいくつかの先進的な学校では「フェイルログ(失敗日記)」を取り入れ、生徒が失敗から何を学んだかを記録・分析する習慣づけをしています。

また、教師自身が失敗を恐れず、授業中に「わからない」と言える勇気を持つことも重要です。完璧な知識の伝達者ではなく、共に学ぶファシリテーターとしての役割を果たすべきでしょう。

企業との連携も効果的な手段です。イノベーティブな企業では「早く失敗し、早く学ぶ」文化が根付いています。そうした企業人を教育現場に招き、実社会での失敗と成長の関係について語ってもらうことで、子どもたちの視野を広げることができます。

私たちが目指すべきは「賢い失敗」のできる人材育成です。これは単に失敗を容認するということではなく、失敗から最大限学び、次の挑戦に活かせる思考習慣を身につけることを意味します。

マシュー・サイドの理論を教育現場に適用することで、日本の子どもたちが失敗を恐れず、むしろそこから学ぶ力を育む教育環境を作ることができるでしょう。それこそが、変化の激しい現代社会で真に必要とされる「正しい失敗の仕方」なのです。

3. 「失敗こそ最大の学び」マシュー・サイドが警鐘を鳴らす日本型教育の盲点とその克服法

マシュー・サイドの著書「Bounce」や「Black Box Thinking」で提唱される「失敗からの学び」の理論は、日本の教育システムに重要な問いを投げかけています。サイドによれば、真の成長は失敗から学ぶ能力にかかっているにもかかわらず、日本の教育現場では依然として「正解至上主義」と「失敗回避文化」が根強く存在しています。

日本の学校教育における最大の盲点は、失敗を恥や恐怖の対象として位置づけてしまう風土です。テストで100点を取ることが称賛される一方、間違いは単なる減点対象でしかありません。しかし、サイドが指摘するように、エラーこそが学習の最も強力な機会なのです。航空業界では、小さなミスから体系的に学ぶ「ブラックボックス思考」によって安全性を飛躍的に高めてきました。

この教育的盲点を克服するためには、いくつかの具体的アプローチが考えられます。まず、教室内で「失敗歓迎ゾーン」を設定し、間違いをオープンに議論する文化を育てることです。次に、評価システムを変革し、正答率だけでなく「失敗からどう学んだか」というプロセスも評価対象にすべきでしょう。

さらに、学校と企業の連携によるインターンシップやプロジェクト学習では、実社会での試行錯誤を経験させることが重要です。多くの起業家が語るように、イノベーションの背景には数々の失敗体験があります。失敗を隠すのではなく、分析し共有することで集合知を高めるアプローチは、グローバル競争の中で日本の教育が取り戻すべき強みとなるでしょう。

「失敗から学ぶ」文化への移行には、教師、親、そして社会全体の意識改革が必要です。サイドの理論が示す通り、本当の意味での成功とは、失敗を恐れず、そこから価値ある学びを抽出する能力にあるのです。日本の教育がこの視点を取り入れることで、創造性と回復力を兼ね備えた次世代を育成できるのではないでしょうか。

そんな夢のような仕組みを作れるツールが下記となっています。

⇒あなたが寝ている間に自動的にお金が入ってくる仕組みを作ってくれるツールはこちら